2010年12月22日(水)

** 念仏寺〜井上内親王陵墓 **

9:56 中百舌鳥 (¥540-) 〔南海高野線〕

10:40 橋本

11:05 橋本 (¥180-) 〔JR和歌山線〕

11:11 隅田

== 阪合部(サカアイベ)橋まで

JR和歌山線と吉野川に挟まれた(川の北側の)道を… ==

11:36-39 阪合部橋(吉野川)

11:42-51 念仏寺(真言宗 阪合部山)

== 吉野川の南側の山を上って行く… ==

12:11 山陰(ヤマカゲ)町集会所前

12:30-33 光仁天皇皇后 井上内親王 宇智陵

12:40-13:00 休憩

13:18 下田橋(丹生(ニウ)川)

13:26 御霊神社

13:37 県立五条病院

13:46 大川橋(吉野川)

14:08 五条駅着

15:06 五条 (¥200-) 〔JR和歌山線〕

15:22 橋本

15:35 橋本 (¥540-) 〔南海高野線〕

16:12 中百舌鳥

JR和歌山線と吉野川に挟まれた(川の北側の)道を…

橋を渡り、大津地区から山陰(ヤマカゲ)地区へ…

| 念 仏 寺 |

|---|

創建については明確ではないが、 所蔵する什物や伝承などからすると、平安末か鎌倉のころには真言寺院として創立していたと 考えられる。安永3年(1774)9月「大津村鑑明細帳」に「右念仏寺と申者坂合部12カ村 之氏寺ニテ御座候」とある。鬼面4面とともに古来正月の修正会「鬼走り行事」が有名で国重 要無形民俗文化財に指定されている。 |

| 五條市教育委員会 |

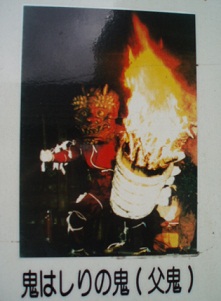

| 陀々堂の鬼はしり |

|---|

念仏寺の本堂は陀々堂と呼ばれ、ここでは毎年1月14日に

陀々堂の鬼はしりが行われます。この行事の起源はよくわかりませんが、行事に使われていた鬼面に

文明18年(1488)の年号があり、そのころにはすでに鬼面を使った行事があったことは明らかです。 念仏寺の本堂は陀々堂と呼ばれ、ここでは毎年1月14日に

陀々堂の鬼はしりが行われます。この行事の起源はよくわかりませんが、行事に使われていた鬼面に

文明18年(1488)の年号があり、そのころにはすでに鬼面を使った行事があったことは明らかです。念仏寺は平安時代末期から記録に見られる阪合部郷(サカアイベゴウ)(今の阪合部地区)をまとめる郷村 で、鬼はしりは昼と夜の2回行われ、昼の鬼はしりは午後4時頃から始まりますが、ここに登場する鬼の 松明(タイマツ)には火はつけられません。 夜の鬼はしりは午後9時頃から始まり、火天(カツテ)役による 火伏(ヒブセ)の行に続いて3人の鬼達が燃えさかる松明を振りかざして勇壮に堂内を巡ります。松明は重さ 約60㎏もある大きなものです。この鬼は邪悪な鬼ではなく人々に幸福をもたらすために訪れる鬼とされ、 これはわが国に古くからある鬼に対する考え方です。また松明の燃え具合で米の作柄を占ったり、本尊後 ろの板塀をたたくと肩こりにはならないとか、鬼の体に縛りつけられた紙縒(コヨ)りをもらうと厄除けにな るなどの民間信仰が行事のなかにあります。このように中世以来の伝統的な地域社会が行事を伝承してい ることや、わが国の民間信仰の変遷をしめす貴重な民俗行事として、平成7年に国の重要無形民俗文化財 にしていされています。 |

| 五條市教育委員会 |

振り返る 紀見峠方向

| 井上内親王 |

|---|

| 井上内親王(いのえないしんのう/いがみないしんのう、養老元年(717年) - 宝亀6年4月27日(775年5月30日))

は第45代聖武天皇の第1皇女。母は夫人県犬養広刀自。伊勢斎王、のち第49代光仁天皇の皇后。別名井上廃后、吉野皇后。 経歴 [編集]: 養老5年(721年)9月11日に5歳で伊勢神宮の斎王に卜定され、6年後の神亀4年(727年)、伊勢に下向する。 天平16年(744年)1月13日、弟の安積親王の薨去(死去)により、斎王の任を解かれ、退下する。 帰京後、白壁王(光仁天皇) の妃になる。同19年(747年)、無品から二品に叙される。天平勝宝6年(754年)、37歳という当時としては高齢出産で酒人内親王 を産む。その後、天平宝字5年(761年)、45歳で他戸親王を産む。他戸親王出産に関してはあまりにも高齢であるため、他戸親王の 年齢を記載した『水鏡』の記事、「宝亀三(772年)十二(歳)になる」を「二十二(歳)」の間違いとして他戸親王出生を天平勝 宝3年(751年)、つまり井上内親王は34歳で他戸親王を出産したとする説がある。しかしながら酒人内親王を37歳の時の子であるこ とを考えた場合、45歳という当時でも極めて稀な高齢出産があった可能性も排除出来ない。 光仁天皇が宝亀元年(770年)10月 1日に即位すると、それにともない、同年11月6日に立后され、また翌2年(771年)1月23日には他戸親王が立太子される。 宝亀3年(772年)3月2日、光仁天皇を呪詛したとして皇后を廃され、同年5月27日には他戸親王も皇太子を廃されることになった。 翌4年(773年)1月2日には、山部親王(後の桓武天皇)が立太子された。 10月19日、井上内親王と他戸親王は大和国宇智郡 (現在の奈良県五條市)の没官の邸に幽閉され、同6年(775年)4月27日、幽閉先で他戸親王と同日に薨去した。なお、この不自然 な死には暗殺説も根強い。 呪詛 [編集]: 宝亀3年(772年)、井上内親王の廃后と他戸親王廃太子事件のあった後の11月13日、にわかに井上内親王の娘の酒人 内親王が19歳で伊勢の斎王に卜定されており、この事件と酒人内親王の斎王卜定は連動していた可能性がある。また、井上内親王の 立后と他戸親王の立太子に尽力したと言われている左大臣藤原永手が宝亀2年(771年)の2月21日に他界して、藤原氏内部における 藤原北家から藤原式家への政権移動があったことも注目すべき事柄である。 井上内親王の光仁天皇呪詛事件は、山部親王の立太子 をもくろむ藤原良継や藤原百川ら藤原式家一派の陰謀(あるいは彼らの政治的圧力によって内親王が追い詰められた結果とも)とする 解釈がある。 異伝 [編集]: 後世の史書・史談などには『続日本紀』異なる内容を伝える記事や、信憑性に欠ける扇情的な記述も散見される。 水鏡』 - 光仁天皇が皇后と賭け事で「自分が勝ったら后に絶世の美女を紹介してもらおう。自分が負けたら后に若く逞しい男性を与 えよう。」と言い、結果皇后の勝ちであったために山部親王を差し出したところ、皇后が若い親王に夢中になってしまった。 『一代要記』 - 他戸親王は井上内親王の実の子ではなく、内親王の生母と同じ県犬養氏出身の女嬬県犬養宿禰勇耳と白壁王との間に 産まれた皇子で、井上内親王が引き取り我が子として育てた。『一代要記』の所伝を採れば、 他戸親王は『続日本紀』や『新撰姓氏録』 左京皇別上に見える光仁天皇の皇子で、臣籍降下した広根朝臣諸勝と同母の兄弟ということになる。 鎮魂 [編集]: 宝亀7年(776年)から天災地変がしきりに起こり、廃后・廃太子の怨霊と恐れられ、また廃后は竜になったという噂が 立った。同8年(777年)、光仁天皇は遺骨を改葬させ、墓を御墓と追称。さらに延暦19年(800年)、崇道天皇(早良親王)の名誉回復に あわせ、井上内親王を皇后と追号し、御墓を山陵と追称する。陵墓は奈良県五條市御山町の宇智陵に比定されている。のちに慰霊のため に霊安寺(廃寺)が建立され、更には霊安寺の隣に内親王を祀る御霊神社も創祀された。 系譜 [編集]: 父:聖武天皇 母:県犬養広刀自 同母妹:不破内親王 同母弟:安積親王 夫:光仁天皇 子女:酒人内親王・他戸親王 孫:朝原内親王 |

…この辺りで休憩する…

この左手の小高い山に御霊神社がある

| 御霊神社 |

|---|

| 御祭神は光仁天皇皇后で聖武天皇皇女井上内親王である。 奈良時代、大仏建立などの大事業を進められた 聖武天皇の皇女として、717年にお生れになり、721年、5歳にして伊勢皇大神宮に斎宮として出仕、任終えて後、 白壁王の妃となられました。 770年、白壁王(62歳)即位、第49代光仁天皇となられ、同時に内親王(54歳) は皇后になられ、翌年、御子他戸親王(11歳)も皇太子となられました。 けれども、翌年、巫ごの罪(巫女に天皇 を呪う祈祷をさせた罪)で皇后を廃され、他戸親王も皇太子を廃されました。更に翌773年、厭魅の罪(人を呪う呪いを した罪)で親子共に、流罪となり、大和国宇智郡の没官の宅の土舎に幽閉されました。 奈良時代末期の混乱と政権争 いの中で、光仁天皇妃高野和新笠の御子山部親王(後の第50代桓武天皇)を擁立する、藤原朝臣百川の策謀によるものと 伝えられています。 775年4月27日、母子とも逝去されました。又、配流のこの地で、御子をお産みになったと 伝えられ、若宮火雷神として御山町に祀られています 没後、都に天変地変相次ぎ、悪疫流行したため、母子のたたり と恐れた天皇は、翌年、600人の僧に金剛般若経を読ましめ霊を慰められました。翌777年、勅使を当地に差し向け、 墳墓を改葬し御墓と称し墓守を置いて守護させました。 その後、800年に勅使葛井王下向し、皇后の位に復し、 霊安寺に御霊神社が建立されていくこととなります。『御霊信仰』の起源です。 1238年嘉禎4年2月、吉原・ 牧野両豪族の論争がきっかけとなって宮分けが始まります。御霊信仰が、盛んになり、宇智郡一円の氏神として、信仰を あつめるようになると、身近な所に御霊さんをお祭りしたいと願うようになってきた為、宮分けがすすみました。現在五條 市内に祭祀される御霊神社は20社にのぼります。 |